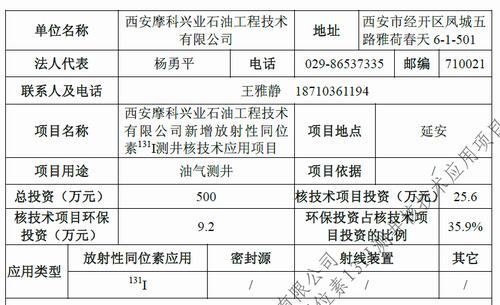

西安摩科兴业石油工程技术有限公司环评报告

时间:2014-09-30 14:20:05 来源:陕西村官网 作者:村官 阅读:

次

1.1核技术应用的目的和任务

西安摩科兴业石油工程技术有限公司随着业务范围范围的扩大,拟增加放射性同位素131I进行油气井吸水剖面测井,拟增131I年用量为2.775×1010Bq。所需的同位素及其分装、放射性废物处置、释放器运输业务委托中国石油集团测井有限公司生产测井中心承担(附件2、3、4),中国石油集团测井有限公司生产测井中心已取得辐射安全许可证,并具备相应资质。

1.2公司简介

西安摩科兴业石油工程技术有限公司原名为西安长明油气科技开发有限公司,位于西安市经开区凤城五路雅荷春天6-1-501(地理位置见图1-1),成立于2003年,是集石油测井、射孔、生产测井中心、录井、油气井工艺技术等井下作业于一体的技术服务公司。公司现有职工35人,其中教授级高工3人,高工6人,工程师8人,服务于陕北市场,配有测井射孔地面、井下仪器及脉冲中子测井仪器等设备。

该公司现有三个测井小分队,三个小分队均可进行放射性同位素测井工作。

1.3以往履行环保工作概况

西安摩科兴业石油工程技术有限公司于2006年委托陕西椿源辐射咨询服务有限公司对其使用放射性同位素131Ba(年用量2.775×1010Bq)测井进行了环境影响评价,并编制了环境影响报告表,2007年3月通过原陕西省环保局的审批,批复文号为陕环批复〔2007〕176号。获得辐射安全许可证,证书编号为:陕环辐证〔000352〕,许可种类和范围为:使用II类射线装置,丙级非密封放射性工作场所。2012年9月由于辐射安全许可证到期,对辐射安全许可证进行了更换。

2012年7月,陕西省环境保护厅以陕环批复〔2012〕472号文(附件5)正式批准该项目通过竣工环境保护验收,并提出以下要求:

⑴加强核技术设施和配套防护设施日常管理,进一步完善规章制度,确保辐射环境安全。

⑵从事辐射操作的工作人员要坚持佩戴个人剂量仪,严格按照国家规定时间进行剂量读取工作,进一步完善个人剂量和健康档案管理工作。

⑶按照《放射性物品运输安全管理条例要求》,选择有资质的放射源承运单位。

⑷落实辐射场所和环境监测制度,按规定向我厅上报安全和防护状况年度评估报告,并向省辐射环境监督管理站报送年度监测数据。

该公司严格按验收批复的要求,认真落实环保验收批复所要求的各项工作。制定和完善各项规章制度;加强放射源的安全管理,确保无辐射事故发生;对从事辐射操作的人员佩带个人剂量计,并按规定送检,建立个人剂量和健康档案;每年按时上报安全和防护年度评估报告。

1.4项目由来

随着业务量的扩大,西安摩科兴业石油工程技术有限公司拟增加131I放射性同位素测井业务。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定和日最大等效操作量计算结果,该企业拟增加131I的放射性同位素测井业务应进行环境影响评价,并编制环境影响报告表。

该公司于2014年9月委托陕西中圣环境科技发展有限公司对其拟增加131I放射性同位素测井的环境影响进行评价。接受委托后,我公司组织有关技术人员对项目实地踏勘、资料收集、现场监测等工作,按照《辐射环境保护管理导则—核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式》HJ/T10.1-1995的基本要求,编制了本项目环境影响报告表。

1.5评价单位及资质

陕西中圣环境科技发展有限公司具备国家甲级环境影响评价资质,持有国家环保部颁发的《建设项目环境影响评价资格证书》,证书编号为国环评证甲字第3607号,评价范围:环境影响报告书-甲级:轻工纺织化工;化工石化医药;冶金机电;采掘;交通运输;社会区域。乙级:农林水利;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表。

1.6编制依据

⑴《中华人民共和国环境影响评价法》,2003年;

⑵《中华人民共和国放射性污染防治法》,2003年;

⑶《建设项目环境保护管理条例》,国务院第253号令;

⑷《放射性同位素与射线装置安全和放射防护条例》,国务院第449号令;

⑸《放射性物品运输安全管理条例》,国务院第562号令;

⑹《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,国家环保总局令第31号;

⑺《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第2号;

⑻《放射性物品运输安全许可管理办法》,环保部11号令;

⑼《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环保部第18号令;

⑽《放射物品道路运输管理规定》,交通运输部令2010年第6号;

⑾《核辐射环境质量评价一般规定》GB11215-89;

⑿《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式》HJ/T10.1-1995;

⒀《放射性废物管理规定》(GB14500-2002);

⒁《放射性废物分类》(GB133-1995);

⒂《石油放射性测井辐射防护安全规程》SY5131-2008;

⒃西安摩科兴业石油工程技术有限公司放射性同位素测井项目环境影响评价委托书(附件1)。

1.7评价标准

1.7.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002的相关内容GB18871-2002的相关内容如下:

11.4.3.2剂量约束值通常应在照射剂量限值10%~30%的范围之内。

标准附录B 剂量限值和表面污染控制水平:

B1.1.1.1条规定:应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不超过下述限值:由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv(本项目取其四分之一即5mSv作为职业工作人员的年剂量约束限值)

B1.2.1规定:实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估算值不应超过下述限值:年有效剂量,1mSv(本项目取其四分之一即0.25mSv作为公众人员的年剂量约束限值)

陕西中圣环境科技发展有限公司

西安摩科兴业石油工程技术有限公司新增放射性同位素131I测井核技术应用项目

标准附录C 非密封源工作场所分级

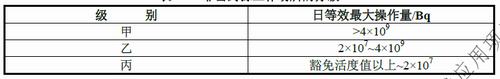

应按表C1将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。

表C1 非密封源工作场所的分级

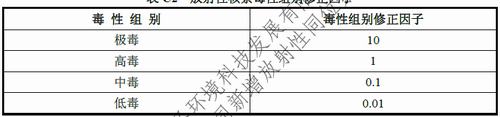

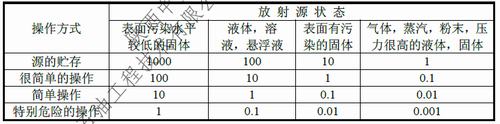

C2放射性核素的日等效操作量的计算放射性核素的日等效操作量等于放射性核素的实际日操作量(Bq)与该核素毒性组别修正因子的积除以与操作方式有关的修正因子所得的商。放射性核素的毒性组别修正因子及操作方式有关的修正因子分别见表C2和表C3。放射性核素的毒性分组见附录D(标准的附录)。

表C2 放射性核素毒性组别修正因子

1.7.2《油 (气)田非密封型放射源测井卫生防护标准》GB118-2002的相关内容

GB118-2002的相关内容如下:

5.3 测井中的卫生防护要求

5.3.1测井中释放放射性示踪剂应采用井下释放方式,将装有示踪剂的井下释放器随同测井仪一起送入井下一定深度处,由井上控制在井下释放放射性示踪剂。

5.3.2采用井口释放方式时,应先将示踪剂封装于易在井内破碎或裂解的容器或包装内,施行一次性投入井口的方法;禁止使用直接向井口内倾倒示踪剂的方法,以防止污染操作现场。

5.3.3释放放射性示踪剂前,必须经过认真检查井口各闸门、井管压力与水流量正常,井管与套管通畅,井口丝堵与防喷盒结构严密后,按照常规操作程序释放示踪剂,防止含放射性示踪剂的井水由井口回喷,污染井场与环境。

5.3.4操作放射性示踪剂和扶持载源井下释放器或注测仪进出井口时,必须采用适当长度的操作工具。

5.3.5测井现场的空气比释动能率超过2.5μGy·h-1,有可能受到放射性污染的范围,应划为警戒区。并在其周围设置电离辐射警示标识,防止无关人员进入。

5.3.6现场测井操作人员,必须穿戴符合要求的专用工作服、帽子、口罩和手套等个人防护用品,并要做到统一保管和处理。操作强γ放射源时,还应使用铅防护屏和戴铅防护眼镜。

5.3.7放射性示踪测井施工前、后,须按7.3与7.4进行常规监测,发现异常及时进行妥善处理。

5.3.8未用或剩余放射性示踪剂(或连同释放器)以及放射性废物必须带回实验室处理。

5.3.9每次使用后的井下释放器及同位素注测仪的同位素小室,必须带回实验室内,由专人在专用洗刷池内冲洗、去污及维修、保养后待用。

1.7.3《操作非密封源的辐射防护规定》GB11930-2010

GB11930-2010的相关内容如下:

5.1.2宜在辐射工作场所醒目位置悬挂(张贴)辐射警告标志,人员通行和放射性物质传递的路线应严格执行相关规定,防止发生交叉污染。应制定严格的辐射防护规程和操作程序。

5.1.3操作非密封源的单位应制定辐射防护大纲并对其实施和评价负全面责任。单位应设立相应的安全与防护机构(或专、兼职安全与防护人员),并用文件的形式明确规定职责。

5.1.4应建立安全与防护培训制度,培植和保持工作人员良好的安全文化素养,自觉遵守规章制度,掌握辐射防护基本原则、防护基本知识及辐射防护技能。

5.1.5如果操作过程中发现异常情况,应及时报告,并分析原因,采取措施,防止重复发生类似事件。

5.1.6定期检查工作场所各项防护与安全措施的有效性,针对不安全因素制定相应的补救措施,并认真落实,确保工作场所处在良好的运行状态。

5.1.7应定期检查工作场所各项防护与安全措施的有效性,针对不安全因素制定相应的补救措施,并认真落实,确保工作场所出在良好的运行状态。

5.2操作条件

5.2.1非密封源的操作应根据所操作的放射性物质的量和特性,选择符合安全与防护要求的条件,尽可能在通风柜、工作箱或手套箱内进行。

5.2.2操作过程中所有的设备、仪器、仪表、器械和传输管道等应符合安全与防护要求。吸取液体的操作应使用核实的负压吸液器械,防止放射性液体溅出、溢出,造成污染。储存放射性溶液的容器应由不易破裂的材料制成。

5.2.3有可能造成污染的操作步骤,应在铺有塑料或不锈钢等易去除污染的工作台面上或搪瓷盘内进行。

5.2.4操作中使用的容器,必要时应在其外面加一个能足以容纳其全部放射性溶液的不易破裂套桶。

5.2.5操作易燃易爆物质,或操作中使用高温、高电压和高气压设备时,应有可靠的防止过热或超压的保护措施,并遵守国家有关安全规定。

5.2.8进行污染设备检修时,应当事先拟出计划。主要的工作内容及采取的防护措施,经现场防护员审查同意并落实辐射防护措施后方可进行。

5.3个人防护

5.3.1辐射工作人言应熟练掌握安全与防护技能,取得相应资质。

5.3.2辐射工作人员应根据实际需要配备适用、足够和符合标准的个人防护用具(器械、衣具),并掌握其性能和使用方法。个人防护用具应有备份,均应妥善保管,并应对其性能进行定期检验。

5.3.3辐射工作场所应具备适当的防护手段与安全措施,做好个人防护工作。

5.3.4在伴有外照射的工作场所,应做好个人外照射防护,包括β外照射防护。

5.3.5在任何情况下均不允许用裸露的手直接接触放射性物质或进行污染物件的操作。

5.3.6辐射工作场所应根据所操作非密封源的特点配备适当的医学防护用品和急救药品箱,供处理事故时使用。严重污染事件的医学处理应在医学防护人员的指导下进行。

6辐射防护监测

6.1一般要求

6.1.1操作非密封源的单位应具备相应的辐射防护监测能力,配备合格的辐射防护人员及相关的设备,制定相应的辐射监测计划。编写辐射监测计划应执行GB899、GB11271、GB5294、HJ/T61-2001的相关规定。

6.1.2应记录和保存辐射监测数据,建立档案。记录监测结果时应同时记录测量条件、测量方法和测量仪器、测量时间和测量人姓名等。

6.1.3应定期对辐射监测结果进行评价,提出改进辐射防护工作的建议,并应将监测与评价的结果向审管部门报告;如发现有异常情况应及时报告。

6.1.4对于非常规性的特殊操作,为了加强操作管理、实现安全与防护最优化,应开展与任务(操作)相关的监测。

6.1.5在新设施运行阶段、当设施或程序有了重大变更,或有可能出现异常情况时应进行特殊监测。

6.2个人监测

6.2.1操作非密封源的辐射工作人员的个人监测应遵循GB18871-2002的要求,除了必要的个人外照射监测外,应特别注意采用合适的方法做好个人内照射监测。

6.2.2在个人监测中要按照监测计划开展皮肤污染监测,手部剂量监测。

6.2.3对于参加大检修或特殊操作而有可能造成体内污染的工作人员,操作前后均应接受内照射监测。必要时应依据分析结果进行待积有效剂量的估算。

6.2.4个人剂量档案应妥善保存,保存时间应不少于个人停止放射工作后30年。

6.3工作场所监测

6.3.1应依据非密封源的特点和操作方式,做好工作场所监测,包括剂量率水平、空气中放射性核素浓度和表面污染水平等内容。

6.3.2工作场所监测的内容和频度根据工作场所内敷设水平及其变化和潜在照射的可能性与大小进行确定。

7放射性废物管理

7.1.1放射性废物的管理应遵循GB18871-2002、GB14500的相关规定,进行优化管理。

7.1.2应从源头控制、减少放射性废物的产生,防止污染扩散。

7.1.3应分类收储废物,采取有效方法尽可能进行减容或再利用,努力实现废物最小化。

7.1.3应做好废物产生、处理、处置(包括排放)的记录,建档保存。

9非密封放射源的管理

9.1操作非密封源的单位应配备专(兼)职人员负责放射性物质的管理,应建立非密封放射源的账目(如交收账、库存帐、消耗账),并建立登记保管、领用、注销和定期检查制度。

9.2非密封放射源应存放在具备防火、防盗等安全防范措施的专用贮存场所妥善保管,不得将其与易燃、易爆及其他危险物品放在一起。

9.3辐射工作场所贮存的非密封放射源数量应符合防护与安全的要求,对于不使用的非密封放射源应及时贮存在专用贮存场所。

9.4贮存非密封放射源的保险橱和容器在使用前应经过检漏。容器外应贴有明显的标签(注明元素名称、理化状态、射线类型、活度水平、存放起始时间和存放负责人等。)

9.5存放非密封放射源的库房应采取安保措施,严防被盗、丢失。

9.6应定期清点非密封放射源的种类、数量,做到账务相符。工作人员如发现异常情况应按相关规定及时报告。

9.7应做好非密封放射源的领用和注销工作,领用人一般应做到:

a)掌握辐射防护基本知识;

b)履行登记手续;按期归还;

c)不允许擅自转借;

d)用毕办理注销手续。

非密封源在陆地、水上和空中任何方式的运输,应符合GB11806的规定。

1.8评价目的

⑴对该项目整个放射性同位素测井过程中的辐射环境影响进行分析,得出采取的防护措施能否达到防护要求,环境影响是否可接受的结论;

⑵针对该项目运行中对周围环境可能产生的不利影响和存在的问题提出防治措施,把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”;

⑶为该公司辐射环境保护管理提供科学依据。

1.9评价范围

根据同类放射性同位素测井现场周围环境及放射性同位素性质,确定本次评价的范围为:放射性同位素测井施工现场周围20m。

1.10环境保护与控制目标

环境保护目标主要为该公司从事放射性同位素测井作业人员,测井现场周围活动其他公众人员。控制目标值分别为:

⑴测井操作人员:年有效剂量不大于5mSv;

⑵测井现场周围活动其他公众人员:年有效剂量不大于0.25mSv。

2.密封源包括放射性中子源,对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

3.等效操作量和操作方式见国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 8871-2002)。

(责任编辑:村官)

顶一下

(2)

100%

踩一下

(0)

0%

相关内容

- ·省高院发布6起环境资源典型案例:曲江三

- ·环保厅发布水环境质量状况 西安市昆明湖

- ·陕西五大行动持续改善环境质量 力争实现2

- ·环保改造后的燃气锅炉车间一隅

- ·禁止使用易燃保温材料 排除工程潜在火患

- ·李婧调研西安吉利新能源汽车产业化项目

- ·陕西首个秋冬季大气污染治理方案解读

- ·陕西“六大新动能”产业渐入佳境

- ·陕西省环境保护税开征进入倒计时

- ·今起陕西省汽柴油价格提高 每吨均增加95

- ·省政府办公厅印发《通知》 加强沿黄观光

- ·西安连续12天阴雨今日放晴 8日再迎降水天

- ·今明两天西安市仍将阴雨霏霏

- ·陕西首项工地扬尘环保标准出台 可削减颗

- ·陕西省部分贫困人口有望被转为生态保护员

- ·陕西省发布暴雨预警 西安最近三天多雨

最新内容

推荐内容

热点内容