古代教师从业也得通过教师资格考试?

在中国几千年的灿烂历史中,“师”,总是受人尊敬,被人爱戴的。老师,是人类文化得以传承的功臣,他们做的贡献是极其巨大的。

在中国古代,教师一直是备受尊重的一个职业。那么,古代什么人才能当老师?现代要想当老师得有从业资格证,古代“教师”从业也要通过考试吗?

古代“教师”从业也得通过考试

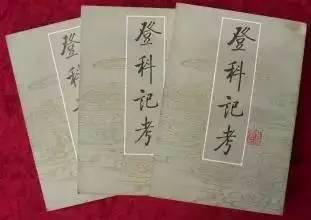

《登科记考》记载:“诸博士助教皆计当年讲授多少以为考课等级。”在西汉以前,教师多是推荐,并不需要从业考试。但到东汉时期,中国出现了教师“资格考试”———要想成为太学博士,得通过太常主持的考试(有点类似今天教育部主持的考试)。当时,经学名流才有任职资格,而且,对教师个人的教学经历和年龄都有相应的规定,要求曾教过学生50名以上,年龄不小于50岁。

隋唐时期,中国形成了完备的官学制度。官学,相当于今天的公办学校,既有小学,也有大学;既有综合性学校,也有专科学校。当然,教学管理和要求也更规范更严格了,对教师从业资格和教学能力都有一套完善的考核办法。

唐代对包括教育行政官员和教师在内的学官,同其他官员一样,均要定期“考课”,一般每年一小考,三至五年一大考。考核内容分业务、品德及教学效果等,考核结果分为九等。其中,授课数量是考核定级的重要标准之一。此即《登科记考》中所说的:“诸博士、助教,皆计当年讲授多少以为考课等级。”

古代教师称谓很多,继秦汉出现“博士”后,到宋代教师又有了一个新的称谓“教授”。石介、孙复、胡瑗等宋代一批著名学者都曾被聘为太学教授。宋代是民办学校开始兴起和繁荣的时代,私立书院流行,但朝廷对官学同样抓得很紧,要当上“公办教师”同样得考试。

宋熙宁八年(公元1076年)实施的“教官试”制度,大概是中国教育史上最难通过的教育主管和教师资格考试。《文献通考·学校七》称,由于考试过严,元丰元年(公元1078年),全国州、县的教授“只五十三员”,“盖重师儒之官,不肯轻授滥设故也。”

古代教学成绩也与“升学率”挂钩

《明会典》记载:“府学教授有9名学生在乡试中举”方可升职。在唐宋及以前,对教师业务的考核主要在“教学量”上,明代则开始与教学质量和升学率挂钩。明朝对教育主管和教师的考核,除了和其他行业官吏相同的“考满”、“考察”外,还单设有“学官考课法”。

“学官考课法”是明太祖朱元璋推出的教师考核制度,于洪武二十六年(公元1393年)颁行。该考核办法的中心是,“以九年之内科举取中生员名数为则,定拟升降”。据《明会典》记载,府学教授有9名学生在乡试中举,州学学正有6名学生中举,县学教谕有3名学生中举,方算称职,可获升迁资格。

平时对教师也有考核。如在月考中,学生三月无长进,教师要被扣工资。当时教师工资由现钞和米两部分组成,扣工资的形式主要是“罚米”。如果学生在学年末举行的“岁考”中仍不进步,问题就大了———凡府学12人、州学8人、县学6人以上无长进,府州县地方官及所属学校教师除被“罚俸”外,还要被“训导”。

如果“岁考”中,府学24人、州学16人、县学12人以上无长进,要取消教师资格,巡按御史或按察使有权直接开除(罢黜)教师。不仅教师被处理,府州、县的地方官员也跟着受罚,要被处以“笞刑”。

对国子监教师的考核更加严厉。曾任明代南京国子监祭酒(相当于大学校长)的黄佐,在其《南雍记》一书中有这样的记载:永乐七年(公元1409年)六月,北京国子监学生唐谦等想出来做官,吏部安排考试,结果成绩很差,“不通经书”。按规定应该将主管教学的司业(相当于副校长)赵季通治罪。明成祖朱棣听说后,放过了他,但就此向全国下发“红头文件”,规定“凡弟子员再试不知文理者,并罪其师,发烟瘴地面安置。”

学生学不好,教师要被发配到环境恶劣的地方去,这大概是中国古代教育史上,考核教师最狠的一项规定。

(责任编辑:村官)

- ·陕西16家图书馆被评定为国家一级图书馆

- ·前辈新人齐聚畅所欲言 “文学陕军再进军

- ·陕西省知识产权公证研究中心揭牌

- ·贾平凹现身《朗读者》谈“初心” 揭秘自

- ·陕西省古籍整理事业发展顺利 未来将建古

- ·牛敬芳新书《吹开心头花朵》首发与分享会

- ·宝鸡社火历史变迁 都在这些脸谱和木偶里

- ·文化节里的“名人身影”

- ·陕西文化产业年均增速12.5% 4年增加了300

- ·秦腔现代戏《大树西迁》在教育部专场演出

- ·秦腔剧《大树西迁》在京演出 “西迁精神

- ·秦腔《家园》首次入围国家艺术基金资助项

- ·《秦岭天地》2017文学年会在渭南市华州区

- ·红色书法家刘方“十九大”百米长卷北京巡

- ·灞水居士--王保利书法作品欣赏

- ·陕西秦腔活态传承需要人才 90后秦腔演员